编者按:

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,强化“牢记嘱托 强农有我”的主人翁意识,厚植“三农”情怀,2025年,浙江农林大学以“红绿魂 青春志 青春为中国式现代化挺膺担当”为主题,开展“近乡情更浓”宣讲服务专项实践活动,共组建22支实践团深入乡村一线,参与师生达261人,深入12市开展调研。“青耘于农”实践团、“竹韵匠心,寻根紫荆”社会实践团、“柚知共富”大学生暑期社会实践团走进乡村基层一线,以“宣讲+服务”的形式服务乡村振兴、助力共同富裕,体现浙农林青年学子的担当作为。

“青耘于农”实践团

浙江农林大学化材学院“青耘于农”实践团深入衢州开化县长虹乡和音坑乡,开展为期7天的乡村闲置空间活化调研。实践团通过调查问卷、深度访谈和实地测量的方式,探索青年助力乡村振兴的新路径。

图为实践团调研合照

一、脚步丈量乡村,数据明确需求

实践团成员通过发放565份调查问卷和走访等形式,发现桃源村、芳村、下淤村等地,有87%村民支持闲置空间改造,62%关注旅游淡季收入问题,45%老年村民更重视医疗配套服务。值得注意的是,在下淤村1.5亿元集体资产背景下,仍有上千位村民对空间活化充满期待。实践团通过与村民面对面交流,真实掌握了返乡青年创业需求和留守老人生活诉求。

图为实践团与桃源村村民亲切交流

图为实践团在下淤村实地调研

图为实践团在芳村实地调研

二、创意活化空间,专业服务三农

针对桃源村600㎡闲置榨油厂,实践团创新提出“轻量化改造”方案:一层保留木梁结构打造特色餐厅,二层设计7间“七彩长虹”主题民宿,设置淡季转换机制提升40%利用率。结合农林、建筑、设计等专业优势,实践团将梯田景观、山区气候等元素融入设计,方案获多数村民认可。

图为实践团实地测量尺寸

图为实践团与长虹乡负责人讨论方案

图为实践团成员设计的特色餐厅(就餐区)

图为实践团成员设计的特色民宿(“云层奶油房”)

二、厚植三农情怀,建立长效机制

实践形成的《闲置空间活化报告》创新提出“空间针灸”理论。同时,实践团成员将与当地建立长期合作机制,持续跟进,促成方案落地。正如38年老村支书评价:“这些沾着泥土的方案,让青春智慧真正融入了乡村振兴”。

通过本次实践,浙农林大化材学院学子深刻践行了“把论文写在田野大地”的精神,以专业服务乡村振兴,展现了新时代农林青年的担当。实践团将继续深化调研成果,为共同富裕注入青春动能。

图为实践团集体成员合照

“竹韵匠心,寻根紫荆”实践团

浙江农林大学“竹韵匠心,寻根紫荆”实践团奔赴杭州市余杭区中泰街道紫荆村,聚焦竹笛非遗传承与乡村振兴,以青春行动践行“把论文写在田野大地”,助力乡村发展。

图为紫荆村竹笛博物馆

抵达紫荆村后,实践团首站探访竹笛博物馆。跟随着讲解员的讲述,成员们回溯竹笛文化脉络,从起源到繁盛,一件件展品背后,是非遗传承人的坚守。随后实践团与村委书记深度交流,书记梳理竹笛产业发展:从技艺传承到规模化产业,多元销售渠道带动村民就近就业、增收致富,也提及与高校在技术、人才培养的合作,以及未来规划,让成员们明晰产业发展路径。

在非遗传承人丁小明带领下,实践团走进工坊,沉浸式体验竹笛制作七十二道工序。苦竹选材的严苛、制作环节的精细,让大家体会到“七分选材,三分制作”的严谨,感悟传统技艺魅力。为全面了解传承发展现状,实践团开展问卷调查,发现竹笛产业存在恶意压价、小作坊安全隐患等问题,也捕捉到乡村旅游带来非遗体验需求增长的契机。

图为非遗传承人丁小明老师展示制笛技巧

图为实践团成员徐李德体验制笛过程

此次实践,实践团既领略非遗魅力,也探索出非遗与乡村振兴融合路径。后续,实践团将形成调研报告,为紫荆村发展献策,携手村委规范市场、整合资源,推动竹笛产业健康发展。未来实践团将持续关注,组织更多青年投身乡村振兴,以青春担当书写“强农有我”答卷,让“把实验室搬到田间地头”的精神,在助力共同富裕中落地生根。

图为实践团成员向村民发放问卷

图为实践团合照

“柚知共富”实践团

浙江农林大学“柚知共富”大学生暑期社会实践团赴温州市苍南县马站镇中魁村,开展“近乡情更浓”宣讲服务专项实践活动。实践团通过实地调研、宣讲服务与创新设计,探索青年返乡创业与特色产业融合发展的共富路径,以实际行动践行“把实验室搬到田间地头、把论文写在田野大地”的使命担当。

实践团围绕国家地理标志农产品“四季柚”产业,深入中魁村开展系统性调研。实践团成员走访零散种植户、合作社及驻村干部,发现当地产业在标准化生产、品牌认知度和数字化营销方面存在短板。同时,实践团与返乡青年创客深入交流,从咖啡烘焙坊与传统柚园的文旅融合案例中,提炼出“业态创新+人才返乡”对乡村振兴的重要价值。

图为实践团成员与农户深入交流

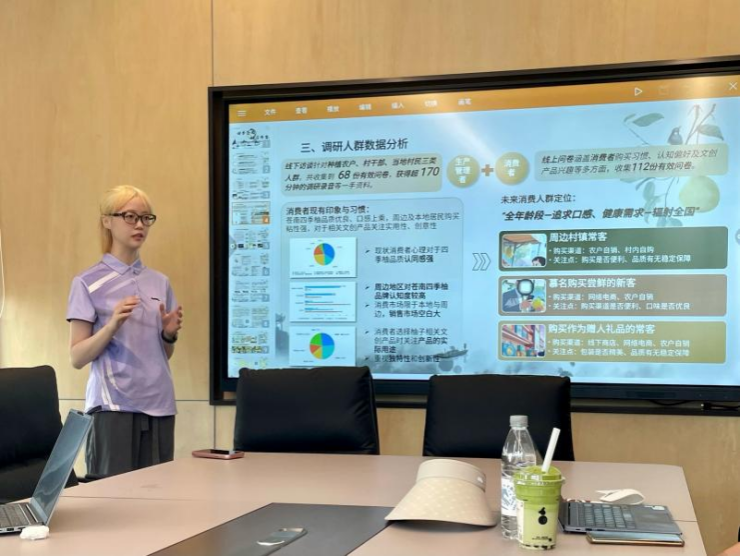

在第五届全国大学生乡村振兴大赛温州苍南专项赛青年入乡活动中,实践团汇报了关于四季柚产业升级的调研成果,提出构建标准化生产体系、打造地标品牌价值、建立数字化营销矩阵等创新方案,为苍南特色农业发展注入青年智慧。

图为实践团青年入乡活动成果汇报现场

实践团以“宣讲+服务”形式,将高校智力资源与地方需求精准对接。实践团成员走进田间地头,向农户普及地理标志品牌价值,激发其参与公共品牌建设的积极性;针对合作社销售瓶颈,实践团提出数字化营销、农产品溯源体系等技术帮扶方案;在“星空夜话”主题沙龙中,实践团与全国参赛青年分享返乡创业经验,呼吁更多青年投身乡村建设。

图为“星空夜话”沙龙思想碰撞

此次实践活动中,浙农林大学子以脚步丈量乡村,以专业服务三农,深刻体悟到科技赋能与制度创新对乡村振兴的关键作用。实践团成员表示,将始终牢记“强农有我”的使命,持续跟踪四季柚产业升级进展,推动校地合作长效化,为乡村振兴和共同富裕贡献青春力量。