实践团简介

团队名称:浙江农林大学“蝇下留瓜”大学生暑期社会实践团

指导老师:吴慧明

团队成员:张汪玥、郑可、邵琳雅、孙雨欣、陈柯延、王璐瑶

8月1日至4日,浙江农林大学“蝇下留瓜”大学生暑期社会实践团深入杭州萧山伟友农业开发有限公司临岐村片区展开调研。

一、基本情况

临岐村100亩丝瓜地曾是农户的“心头愁”。南亚果实蝇幼虫蛀食果实导致烂瓜,成虫善飞难防,往年虫瓜率常达30%以上;加之丝瓜霜霉病和根结线虫病时有发生,果实品质和产量受严重影响。实践团聚焦当地100亩丝瓜地受南亚果实蝇侵害及病害影响的问题进行针对性调研,为后期用科技为农田筑起“防虫抗病屏障”打下基础。

团队成员到达临岐村并集中学习

二、实践过程

8月1日,团队将100亩丝瓜地划分为4个监测区块,逐块开展虫情、苗情、病情三维调研:统计现有虫瓜数量与果实蝇头数,确定果实蝇成虫密度活动高峰;记录和了解丝瓜株高、挂果量等生长数据,着重注意弱株与病害爆发区域;重点排查霜霉病初期症状,如叶片淡紫色或黄色斑块、叶背霉层。

丝瓜生长基本情况与果实蝇侵害图

8月2日,成员集体学习团队主创的非接触式绿色虫害防控技术,观察田间诱捕装置及其特点,深入学习其针对成虫活动规律实现的空中诱捕,规划布设诱捕器。指导老师吴慧明介绍了与诱捕器配合使用的昆虫病原线虫(EPN)、球孢白僵菌、绿僵菌生物制剂,以及溴虫氟苯双酰胺等化学制剂对于果实蝇不同生长时期的控制,让团队成员进一步理解诱捕与毒杀二重效果的显著性。

团队成员悬挂诱捕器装置

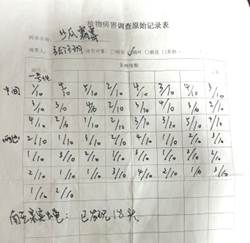

在病害监测方面,成员在老师指导下设计《丝瓜病情调查表》,明确“病害名称、调查点、发病部位、发病等级”观测项,每区块抽50株、每株查10片功能叶的标准化监测流程。上午10时,成员严格按调查表标准逐株普查,拍摄病斑照片存档、同步记录相关数据,分析发病扩散趋势。

丝瓜病情调查数据与实际调查图

8月3日,团队成员全面了解了南亚果实蝇的生活史与危害路径,其适生性广、产卵量大、繁殖快,世代交叠,且在果实内为害,药剂难以直达靶标。其成虫产卵于幼嫩的瓜果中,孵化出幼虫蛀食瓜果,使之失去经济价值,严重时造成大量落瓜落果,造成了10%~70%的损失。

南亚果实蝇及虫瓜图

为实现果实蝇的绿色防控,团队成员针对蛹期集中入土化蛹、老熟幼虫多潜伏于根系周围土壤的特性,配制昆虫病原线虫与球孢白僵菌的复合制剂。线虫寄生土中的幼虫与蛹后,分泌细菌致病;白僵菌侵染蛹体及成虫体表后,通过菌丝生长实现果实蝇致死。以该协同机制为基础,结合杭州夏季高温高湿利于微生物萌发的气候特点,可靶向杀灭果实蝇。

团队成员配制生物制剂

同时,诱捕器释放南亚果实蝇性信息素,诱杀雄性成虫并切断繁殖链,既利用性信息素对果实蝇性别比的即时调控,又结合生物制剂的持续侵染特性,实现果实蝇全虫态绿色防控。该防控方式对蜜蜂等农业有益昆虫危害小,由于果实蝇性信息素对益虫吸引弱、昆虫病原线虫宿主范围精确、球孢白僵菌在低浓度下的高安全性等特性,该技术能维持其他生物原有生态平衡,真正实现环境友好。

自制诱捕器及诱捕情况

随后团队调查根结线虫,通过观察丝瓜植株根系存在的瘤状根结与异常增生表现,判断丝瓜是否存在根结线虫病,并谨慎拔出丝瓜藤观察根部情况,了解发病率。

观察根结线虫发病情况

三、实践成效

8月4日,团队成员进行了数据汇总。利用显著性方差分析,依据虫级划分统计结果得出可知,昆虫病原线虫或球孢白僵菌与诱捕器联合处理效果显著,且在处理后区块的果实蝇残余数仅为20余头,能有效保障农产品安全。

实践结束前,团队指导老师与临岐村村长沟通丝瓜地病虫害防治心得,村长肯定了南亚果实蝇的非接触式绿色防控技术。据估计,经绿色防治后的一亩丝瓜地可收获约6000-7000斤丝瓜,可为农户挽回约2000-4000元每亩地的损失。而针对丝瓜霜霉病59.72%的高发病率、根结线虫难以根治并危害植株生长等问题,团队将进一步研究其侵染机制,期望在未来实现丝瓜霜霉病的防控,并进一步提升丝瓜产量。

吴老师和村长沟通交流心得

四天里,团队以分区检测为统筹、精准防控为核心、技术下沉为目的,为100亩丝瓜构建防虫防病双防线,既探索了果实蝇和丝瓜霜霉病的发生规律,又推动了绿色农业防控技术发展,虫瓜率降低后的丝瓜品质更高、销路更广、经济效益提升,让科技助农从实验室真正扎根田间。

实践合照

“蝇下留瓜”大学生暑期社会实践团/图文