实践团简介

团队名称:浙江农林大学“昆虫标本采集与制作”大学生暑期社会实践团

指导老师:范月琴

团队成员:洛松曲珍、白玛次吉、次仁吉巴、王瑶、李晓暄、赵叶之、玛勒尔·巴合达提

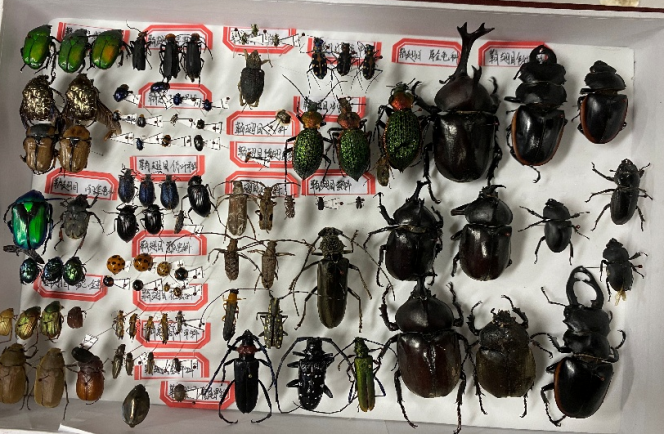

2025年7月6日至10日,浙江农林大学“昆虫标本采集与制作”大学生暑期社会实践团,在校内及周边开展了一场别开生面的“昆虫总动员”。在实践期间,团队成员的足迹遍布校园后山、东湖竹林及周边农田等地,最终成功制作完成千余件昆虫标本,打造出一座微型的“校园昆虫博物馆”。

一、与虫共舞:从野外到实验室的奇妙旅程

清晨,当第一缕阳光洒向校园,队员们已经带着捕虫网出发;夜幕降临,诱虫灯下是他们专注记录的身影。团队成员李晓暄分享道:“最难忘的是在后山发现一只凤蝶,我们追着它跑了半个山坡。”在实验室里,同学们将采集到的昆虫进行科学处理,从针插定位到展翅定型,每一步都精益求精。团队成员次仁吉巴与玛勒尔描述:“这次实践不仅可以学习到昆虫种类与分类,还能结合专业知识,对部分昆虫的生态习性及农林应用价值进行分析研讨。”

二、从教室到山野:不断丰富的采集体验

团队成员最初从教学楼周边的草丛开始采样,随后逐步扩大采集范围,陆续拓展至校园后山、植物园、竹林等多个区域。采集到的昆虫种类不断增加。团队成员王瑶与白玛次吉感叹道:“这是我们第一次抓到鞘翅目昆虫,这个鹿角花金龟好漂亮!”

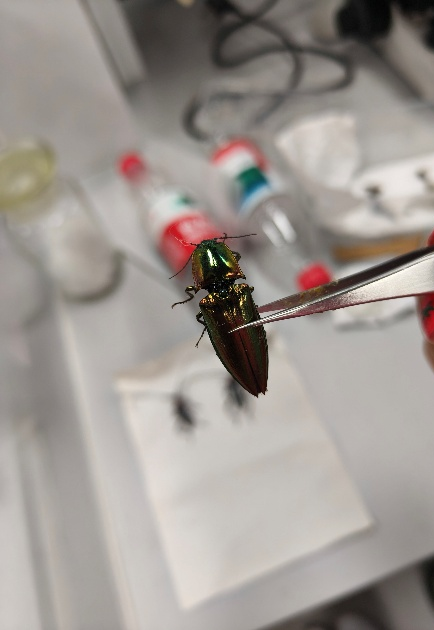

三、从山野到实验室:让每一只标本都“说话”

团队成员将采集到的昆虫用虫网或放入毒瓶后带回实验室进行昆虫标本制作。制作时,实践队员们通过显微镜观察昆虫的复眼、口器等精细结构。那些极小的昆虫标本制作更加困难,队员们将昆虫粘在虫板上,用一根根昆虫针小心翼翼地展开,通过严谨的态度和耐心的操作最终制作成精美的精品标本。团队成员赵叶之感慨:“这次实践让我明白,植保人不仅是‘虫虫医生’,更是生态系统的守护者。”

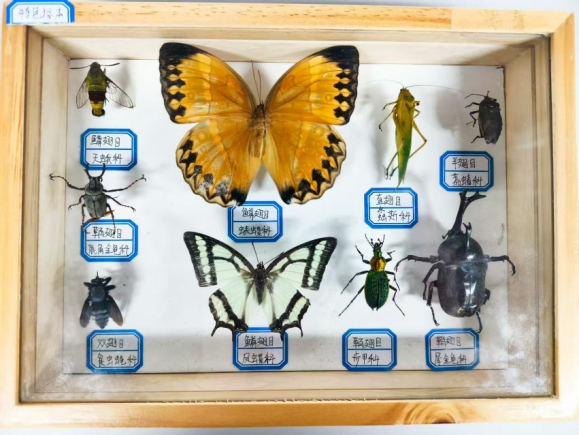

四、成果展览:小昆虫里的大世界

实践结束,团队成员将制作的精品标本进行展示,并积极听取指导老师的改进意见。团队队长洛松曲珍总结道:“在这次实践中,我真正地把课本知识转化成了实际经验。例如,我现在能通过观察蝗虫与螽斯的口器特征差异,更准确地区分它们了。而团队成员们不仅展现了扎实的专业技能,更体现了出色的团队协作精神,这是一次收获颇丰的愉快经历。”

本次实践不仅提升了学生的动手能力和科研素养,更深化了大家对生物多样性保护的认识。团队计划将标本用于后续课程教学以及昆虫科普活动。