实践团简介

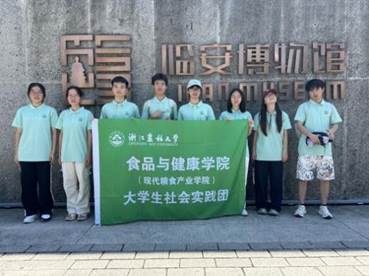

团队名称:浙江农林大学“寻迹钱王”暑期社会实践团

指导老师:李可馨

团队成员:潘丁依、杜海川、方昕志、李美慧、丁妮可、杨阳、陈许迪、周欣婷

为深入贯彻习近平文化思想和习近平总书记考察浙江重要讲话精神,积极响应浙江省文化研究工程指导委员会《吴越文化研究计划(2024-2028年)》,浙江农林大学食品与健康学院学子组建“寻迹钱王”大学生暑期社会实践团,以“吴羹承韵,越器流芳”为主题,深入临安博物馆、杭州博物馆、杭帮菜博物馆、南宋官窑博物馆、钱王陵、钱王祠等多个文化地标,开启了一场跨越时空的吴越文化探索之旅。通过实地走访、深度体验与文化调研,团队成员结合专业知识,全面挖掘吴越文化中饮食、器物、历史的独特魅力,以青春视角传承和弘扬中华优秀传统文化。

一、寻味吴越:从市井面馆到王室饮食的文化解码

为深入探寻吴越文化在传统饮食中的鲜活印记,挖掘地方特色面食背后的工艺传承与文化内涵,团队以临安当地传统饮食为切入点,解码吴越文化在日常生活中的延续与活力。

团队成员通过实地观察传统面食工艺的活态传承——目睹刀削面的制作全程、观察杭帮菜博物馆展品等具象体验,形成了“文化传承需扎根生活”的实践共识,将“精湛技艺”“鲜活生命力”“地域智慧”等抽象概念转化为人们可感知的具体形象,有助于激发对吴越食品饮食文化的自豪感,进而成为传统文化的传承者。

二、观器知韵:从博物馆文物到手工拉胚的工艺传承

作为食品专业的调研团队,一直致力于从历史与文化中探寻饮食背后的科学逻辑。团队通过走访临安博物馆、吴越文化博物馆、杭州博物馆和南宋官窑博物馆等,观察并总结古代食器在设计、制作方面如何与食物的特性相贴合。

从观赏博物馆展品,到亲手制作陶艺,团队成员通过实物与千年前的文明进行跨时空对话,打破历史的抽象性与距离感。“文物观摩+工艺体验”的双线叙事,将吴越器物文化从“博物馆中的展品”转化为“可感知、可参与”的活态传统体验,更直观地理解了“器以载食”的深刻内涵。

团队成员积极行动,一方面采访了当地昌化面馆的老板、临安本地图书馆工作人员,并与参观博物馆的游客展开深入交流,经过一系列细致且充分的沟通与探讨后发现,大家普遍认可的方式是推动文化与数字化深度融合,借助自媒体平台,将文化内涵与时代特色紧密结合,在紧跟时代潮流的同时坚守文化本心。这一理念得到了游客和面馆老板的一致肯定。

另一方面,团队成员对饮食器具的演变规律进行了系统梳理,深入剖析了钱王饮食文化传承过程中存在的痛点问题。针对文旅融合不够紧密、青年群体对传统文化认知出现断层等突出问题,团队经过思考与研究,提出了诸如“数字文博+非遗研学”、“文创IP开发”、“文化宣传视频多平台发布”等多条切实可行的建议。

此次以“吴羹承韵,越器流芳”为主题的社会实践活动,成员们充分发挥食品科学、中药学等专业知识优势,通过实地走访,亲身尝试传统饮食,体验餐具制作等方式,成功将抽象的文化概念转化为直观且具象的深刻感悟。一路走来,实践团收获的不仅是一次对吴越饮食文化的沉浸式探索,更是传统文化与青年专业力量、学术视野的精彩碰撞,彰显了社会实践在专业教育中的独特意义。

浙江农林大学“寻迹钱王”暑期社会实践团/ 图文