团队名称:浙江农林大学“青羽衔新,溪村振兴”暑期社会实践团

指导老师:柯杰

团队成员:吴佳颐、宋凯、路成志、岑思可、冯敬雅、吕嘉慧、王崎宇、卢婉婷、张程海、孙楠

在“绿水青山就是金山银山”理念提出20周年之际,浙江农林大学艺术设计学院与安吉县天荒坪镇大溪村以党建联建为纽带,开启了一场艺术设计与乡村振兴的深度对话。通过“资源共享、发展共赢”的校地合作模式,双方将专业创意转化为乡村发展动能,为“浙北农家乐第一村”的文旅升级注入艺术基因,书写一幅“党建红、生态绿、艺术金”交融的共富画卷。

一、校地协同破题,实践落地有声

今年4月,艺术设计学院党委与天荒坪镇党委正式签订合作协议,一场以“青鸟计划”为主题的乡村振兴实践就此启幕。学院举办墙绘设计竞赛,吸引160余名学生参与,各团队围绕竹文化、农耕故事展开创意比拼。经过两轮激烈角逐,最终优选出兼具文化内涵与落地性的设计方案,为大溪村景观改造储备丰富的设计资源。

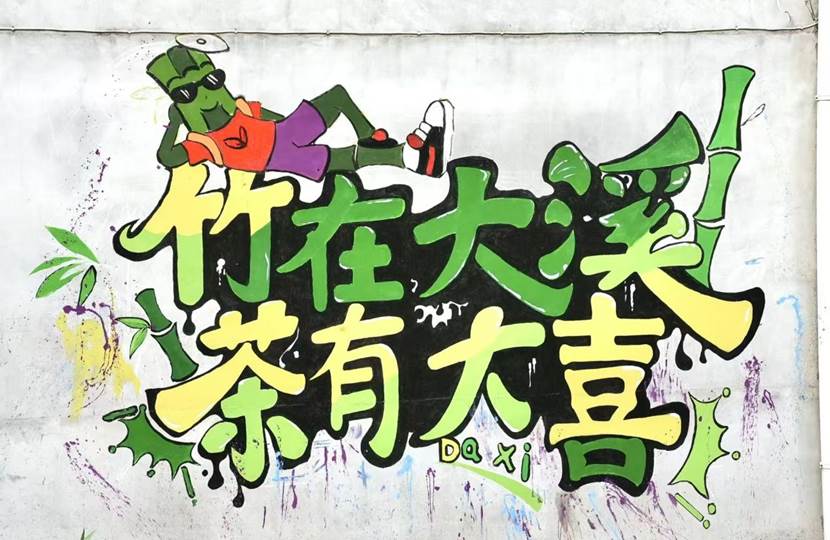

6月29日,由学院团委书记柯杰带队的10人实践团进驻大溪村。这支青年队伍以“IP+墙绘”为核心思路,在村落主干道、大溪古道沿线完成5处主题墙绘,总面积超100平方米。原创IP形象“竹宝”以灵动姿态融入乡村公共空间,将毛竹林、白茶园等生态元素转化为可感知的文化符号,打造出兼具观赏性与传播性的网红打卡场景,让“生态+文化+体验”的旅游新模式初具雏形。

二、专业赋能创新,“竹宝”IP点亮乡村

如何让艺术设计真正“扎根”乡村?实践团队构建“实地调研—创意设计—村民共创”的全流程模式,深挖文化基因:立足大溪村作为“两山”理念发源地优势,提炼竹、茶、漂流等特色元素,将生态资源转化为文化符号;创新互动体验:完成“竹宝”IP标准化设计,并规划AR互动场景——游客扫码即可解锁动画故事与方言解说,让静态墙绘“活”起来;激活村民参与:通过协作绘画、创意工坊等形式,引导村民从“旁观者”变为“共创者”,让美化工程成为凝聚乡情的纽带。

正如大溪村党支部书记查李苏所言:“‘竹宝’不仅是墙上的画,更是我们乡村文化的‘代言人’。青年人的创意,让绿水青山有了更生动的表达!”

三、青年智慧聚力,共商发展新篇

墙绘项目收官之际,校地双方召开“乡村振兴共商发展”座谈会。学院党委副书记李姗姗与村委班子、实践团成员围绕“文旅融合深化”“产业链延伸”等议题展开深度对话。会议达成多项共识:全渠道推广:利用抖音、小红书等平台,以“竹宝”IP为核心推广村落民宿与景区;文创产品开发:围绕IP设计竹编工艺品、主题文创,延伸“竹宝”产业链价值;人才培育计划:开设美育工作坊,培养本土创意人才,实现“输血”到“造血”的转变。

“乡村振兴需要年轻人的新思路,更需要高校的专业支撑。”查李苏书记表示,未来将以“党建联建+青鸟计划”双轮驱动,吸引更多青年带着创意返乡,让大溪村在“两山”实践中走得更稳、更远。

四、绘就共富画卷,书写“两山”新章

从“竹宝”IP在古道墙面绽放笑容,到村民竹编通过文创走向市场;从青年学子的创意激活山水价值,到校地协同模式为乡村注入持续动能——这场艺术与乡村的双向奔赴,正诠释着“两山”理念的深刻内涵。

如今的大溪村,不仅是“浙北农家乐第一村”,更成为“两山”转化实践的鲜活样本。在这里,党建引领是底色,艺术设计是画笔,青年智慧是灵感,而绿水青山,正化作流淌的“幸福不动产”,为共同富裕写下最生动的注脚。

当艺术设计的金钥匙开启乡村振兴的大门,当青年创意与乡土文化深度交融,大溪村的实践证明:乡村振兴的落地,需要校地协同的智慧,更需要将“两山”理念转化为可触摸、可体验、可持续的发展路径。这幅由红、绿、金三色交织的共富画卷,正在浙北乡村生动铺展,并将延伸向更广阔的天地。

“青羽衔新,溪村振兴”暑期社会实践团/图文