为进一步探索枫树岭村畲族文化传承与乡村振兴发展战略的情况,浙江农林大学“民族团结一家亲,同心聚力筑未来”大学生暑期社会实践团通过走访调查当地村民的形式,围绕施美红书记在走访慰问中提出的实践团要“在社会实践中解决点什么”,“在实践中得到什么,能成长多少”为中心点,针对“畲族文化的传承”的主题来到了枫树岭村里的王家村自然村,向当地村民开展实地调研,全方位多角度深入领略了枫树岭村的独特风光和风土人情。

采访畲族村民

在调研过程中,实践团成员采访到了一位畲族村民。这位畲族大伯已经五十多岁了,是一名企业管理人员。在得知实践团成员的来意后,并且向成员们讲述了家中老一辈人迁居枫树岭村的故事。

“我的父辈,是从爷爷辈开始,我们就一直住在这里了。我们是从福建宁德那一带迁过来的。”说罢,大伯向我们介绍了霞浦半月里。霞浦半月里位于福建省宁德市,是一个畲族聚居的村庄,村庄内的畲族文化被保护得极好,古老的畲族习俗、特色手工艺技术也被一代一代流传下来。

采访汉族村民

实践团成员采访到了几位当地汉族村民。村民们纷纷表示自己愿意参与积极村中畲族文化活动,希望能够深入了解对畲族传统文化。想要把畲族文化真正传承下来,还需要推陈出新、革故鼎新,既要做好外在的措施,更重要的是做好文化内核的传承。

“如果畲族文化能传承下来,那是我们共同的幸事。”无论是畲族村民还是汉族村民,他们对于传承畲族文化都持肯定、鼓励的态度。要做好畲族文化的传承,要兼顾守正与创新,在发展外部措施的同时不忘精神内核的传承,让畲族文化能够历久弥新,不断延续;让汉族与畲族在传承的过程中进发出多彩的火花。

采访村民畲族文化

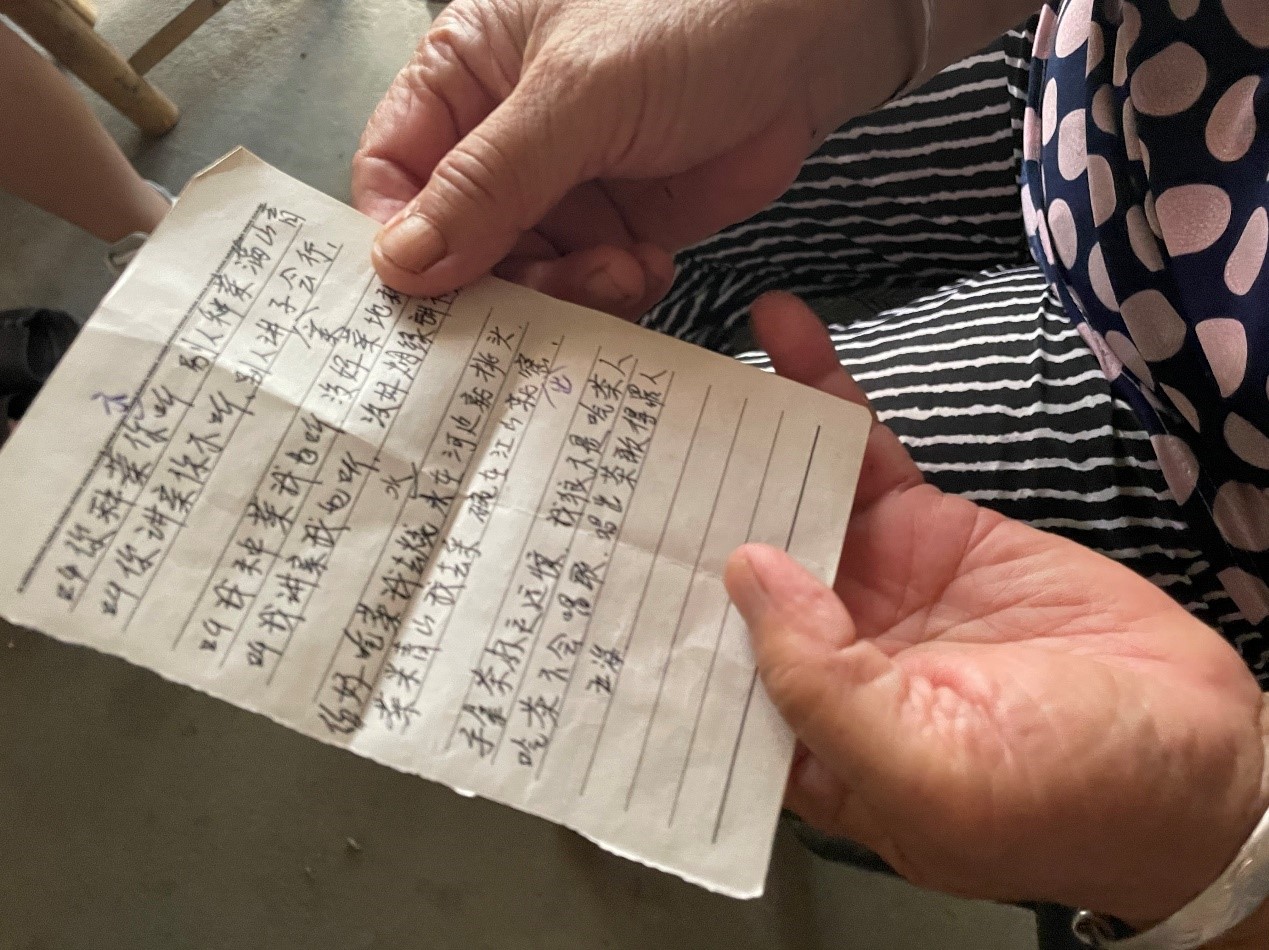

在枫树岭的沈家村中,实践团成员们采访到了一位80岁的畲族爷爷,听其他村民说,今年端午节的红曲酒就是这位爷爷负责制作的。他笑说道:“畲族文化当然好啊,这必须传承,今年端午节办活动,我包了两天粽子,做了一天的红曲酒咧”

爷爷觉得自己虽然有制作红曲酒的手艺,但是如今甘草粽更多是汉族人在做,畲族的很多年轻人都不会做了,民族特色的传承反而在族内产生落差。

据调研采访,当地汉族中、老年人大部分对畲语只是听得懂而不会讲畲语,对畲语的了解停留在上一辈的言传身教中,生活中并没有能够应用畲语的场合,在老一辈去世之后几乎失去了接触畲语的环境,对畲族文化的了解也逐渐淡薄。

实践团在调研走访的过程中提出了现阶段村庄畲族文化建设的症结:虽然在全村的努力下,“畲族”这个概念已经深入人心,但民众对畲族传统习俗的参与度与畲族品牌建设的系统性并不理想。实践团成员们提出了对这些问题的看法:首先要有专业的人要做规划,把畲族文化打造成系统性的品牌;其次是提升村庄的文化发展环境和民众们自身的参与度,只有两者并驾齐驱,形成一股合力,才能更好地利用畲族文化助推共同富裕。同时应针对畲族内部的文化传承和文化建设的共识薄厚不均的问题,民众们加强宣传增强文化保护传承意识,让畲语畲情在日常交流中潜移默化地传承,让畲族文化以更鲜活有情趣的方式润物细无声地传唱。